Les lois maritimes en matière d’urbanisme

Introduction

L’urbanisme en zone littorale est un domaine sensible, où se rencontrent les enjeux de développement économique, de protection de l’environnement et de sécurité des populations. Les lois maritimes, en lien avec le droit de l’urbanisme, visent à encadrer l’occupation des sols à proximité du rivage, afin de prévenir les risques naturels, préserver les écosystèmes et garantir un usage équitable du domaine public maritime.

1. Le cadre juridique général

En France, la législation en matière d’urbanisme littoral s’appuie principalement sur :

-

Le Code de l’urbanisme, qui fixe les règles d’aménagement du territoire, y compris dans les communes côtières.

-

Le Code de l’environnement, qui prend en compte la protection des zones naturelles et maritimes.

-

Le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui régit le domaine public maritime naturel et artificiel.

Ces textes doivent être interprétés à la lumière des engagements internationaux (Convention de Barcelone, directive européenne « Habitats ») et des objectifs de développement durable.

2. La loi Littoral : pierre angulaire de l’urbanisme maritime

Promulguée le 3 janvier 1986, la loi Littoral constitue le texte fondateur. Elle poursuit trois grands objectifs :

-

Préserver les espaces naturels et paysages littoraux : inconstructibilité dans la bande des 100 mètres à partir du rivage, sauf dérogations.

-

Limiter l’urbanisation : interdiction des constructions isolées en dehors des zones déjà urbanisées.

-

Assurer l’accès du public au rivage : garantie de la continuité des chemins piétonniers et servitudes d’accès.

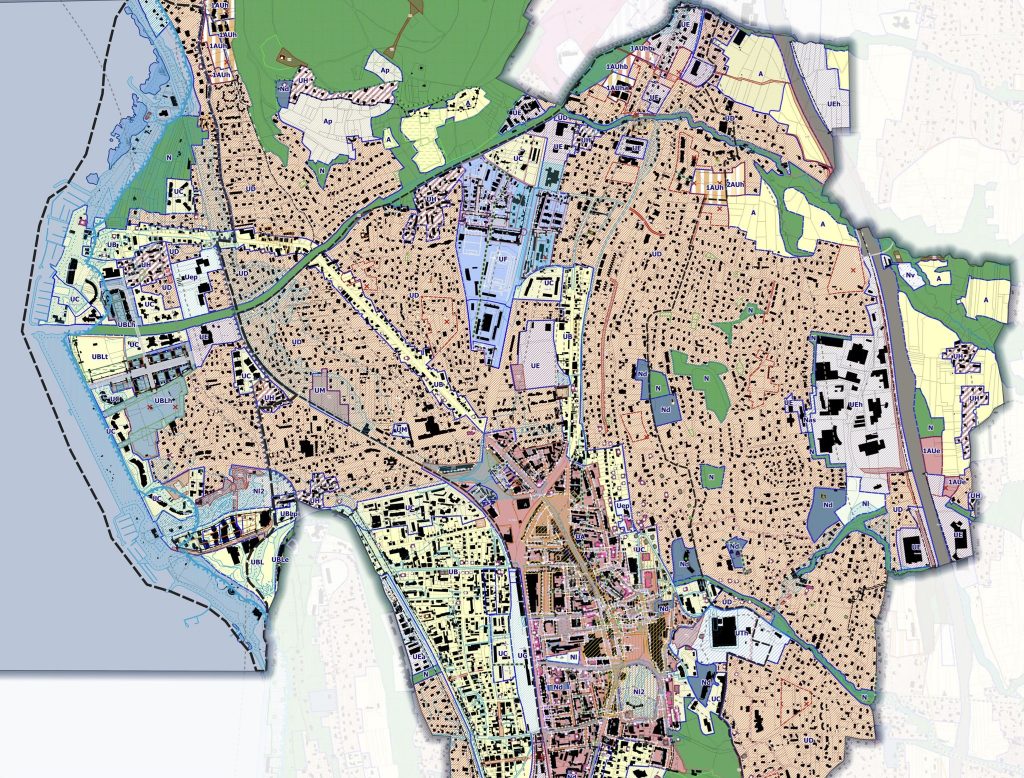

Cette loi a une portée directe sur les documents d’urbanisme locaux (PLU, SCOT) et s’impose aux collectivités territoriales.

3. Le domaine public maritime et ses contraintes

Le domaine public maritime (DPM) comprend l’estran, les lais et relais de mer, ainsi que les ports aménagés.

-

Principe d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité : aucun particulier ne peut devenir propriétaire du DPM.

-

Occupation soumise à autorisation : toute installation (pontons, cabanes, restaurants de plage) nécessite une autorisation temporaire d’occupation (AOT).

-

Prise en compte du recul du trait de côte : les phénomènes d’érosion et de submersion imposent des ajustements constants des limites du DPM.

4. Risques naturels et résilience urbaine

L’urbanisme maritime doit intégrer des risques majeurs tels que :

-

Les submersions marines (exemple : tempête Xynthia en 2010).

-

L’érosion côtière qui menace certaines zones habitées.

-

Les pollutions marines qui impactent la qualité des écosystèmes littoraux.

Les plans de prévention des risques littoraux (PPRL) imposent des contraintes fortes en matière de construction dans les zones exposées.

5. Défis actuels et perspectives

Face au changement climatique et à l’augmentation du niveau de la mer, l’urbanisme littoral doit évoluer :

-

Relocalisation stratégique de certaines habitations.

-

Adaptation des infrastructures portuaires et touristiques.

-

Développement de solutions fondées sur la nature (restauration des dunes, zones humides, mangroves).

L’avenir des territoires côtiers dépendra de la capacité à concilier attractivité économique, cadre de vie et sauvegarde des milieux marins.

Conclusion

Les lois maritimes en matière d’urbanisme traduisent la nécessité d’un équilibre délicat entre liberté d’aménager et impératif de protéger. La loi Littoral, renforcée par les normes environnementales et les stratégies locales, constitue un rempart juridique face aux pressions foncières et touristiques. Dans un contexte de montée des océans, ces dispositifs seront appelés à se renforcer, faisant du littoral un véritable laboratoire d’urbanisme durable.